Side Shoulder Crack Repair

ギターリペアは試行錯誤の連続です。 このページでは私の足跡を記してみました。 できる限り経過を記録したつもりなのですが、全てのノウハウを伝え切れないのが残念です。 リペアDIYに挑戦される方々のヒントになれば幸いです。

戦前のギターに使用されていたバーフレットの交換です。現在のギターに使用されているT字フレットとは異なる要領で交換を行います。

フィンガーボードのポジションマークはギターの顔の一つでもあります。 お好みの色や形のインレイに入れ替えることにより、より愛着のあるギターになります。

通常、打痕傷はギターの繊維や塗料類をそのまま保持したままの状態を維持しています。 一方、木の繊維は高温多湿に置かれると圧力を加えられた元の状態へ戻ろうとする性質を持っています。 この性質を利用して蒸気を使って打痕跡をリペアすることができます。

Martin社のロングサドルはブリッジへの密着性が大きいので、弦の振動を効率的にボディへ伝搬します。 ブリッジとの密着性が高いが故に、簡単に交換することが難しいパーツの一つです。

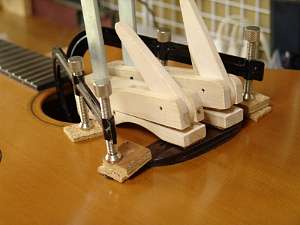

通常、ブリッジは接着剤(ニカワ等)で接着されていますが、ブリッジピンのないタイプは剥がれることもあります。 再接着の他に、更に強度を上げてボルトで固定する方法もあります。 このケースではボルトによるブリッジ固定をご紹介します。

通常、ブリッジは接着剤(ニカワ等)で接着されていますが、ブリッジピンのないタイプは剥がれることもあります。 再接着の他に、更に強度を上げてボルトで固定する方法もあります。 このケースではボルトによるブリッジ固定をご紹介します。

フレット打ち込みは木槌、またはプラスティック・ハンマーなどによる「たたきこむ」方法が一般的ですが、この場合ギターへの衝撃を配慮した打ち込みを行う必要があります。

今回ご紹介するのはフレットを「押し込む」方式です。ギターへのショックは全くありませんので、フレットとフレット溝に神経を集中することができます。

ネックはロッド調整により、ボディとの接合部からりヘッド側の湾曲を調整することが出来ます。

経年変化等によってネックとボディとの接合自体が歪んだり、トップ板がふくらんだりするとネック・リセットが必要となります。

ネックリセットは比較的大がかりなリペアですが、ギターを長く使っていくためには必ず必要になる作業です。

接合形式には色々な方式がありますが、今回は典型的なダブテイル・ネックジョイントのネックリセット・ケースをご紹介します。

ブリッジの裏側(ボディ内部)にブリッジプレートという堅めの部材があります。弦のエンドポールが当たる部分です。

専用のジグを使ってプレートのリペアを行う様子をご紹介します。

知らない間に付いてしまった傷、不注意で付いてしまった傷・・・どなたにも経験あると思います。 ギター塗装面から比較的浅い傷(いわゆるスクラッチ)のリペアをご紹介します。

まれなケースですが、トップ板に穴加工される方がおられます。

今回はトップ板に開けられた穴の修復をご紹介致します。

このテクニックは他の修復への応用が可能かと思います。

ほとんどのギターは右利きプレイヤーに対応しています。左利きの方はコードを逆にして覚えるか、右利きに合わせて弾く必要があります。

今回のケースは、右利き対応のギターを左利き対応に変更を行ったケースをご紹介します。

ブリッジの下、トップ板の裏側に堅めの部材があります。それをブリッジプレートと呼びます。

主に大きな役目は二つで、弦に振動音を確実にトップ板に伝えるためと、弦のエンドポールを保持するためです。

今回のケースではブリッジプレートが後者の目的(エンドポールの保持)が出来ていない状態のリペアをご紹介致します。

ボディとネックを接合している部分に何かのアクシデントで力が加わったとき、ネックはヒール部から折れ、フィンガーボードはネックから浮きます。

大切なギターがこのようなアクシデントに合ったとしても、ギターは蘇ります。

Gibsonのアジャスタブルサドルを通常のサドルに置きかえたい、というご希望をお持ちの方は少なくないかもしれません。

確かに音曲特性的に見ましても2本のボルトを通して音を伝搬するよりも、ブリッジそのものを通してトップ板に音を伝えた方が良いと思われます。

今回は元の状態(アジャスタブルサドル)のも戻すことが出来る、非接着型のサドルリプレースをご紹介致します。

トップ板に割れ(クラック)が入っている!

一昔前(といっても20~30年くらい前)のギターは、

乾燥が進んで、枯れたいい音が出始める反面、

このクラックには要注意ですね。

クラックを放っておくと、割れの隙間がだんだん広くなって修復が難しくなってきます。

最近のギターではあまり見かけられなくなりましたが、20世紀前半に製作されたギターに装着されているフレットは、横から見ると長方形の形をしています。

バーフレットという名前はこの形から来ています(現在のフレットはこれに対してTフレットと呼ばれています)。

今も昔もフレットがすり減ることには変わりなく、バーフレットを脱着してフレット高を調整する必要があります。

今回はすり減ったバーフレットを、埋木によってフレット高確保するリペアをご紹介します。

ブリッジが経年変化で移動したリペアケースを紹介致します。

このケースの場合、ブリッジを一旦取り外し、トップ板塗装のリペアを行った後、ブリッジを接着しました。

ペグ穴とペグのサイズが合わない場合、ペグ穴加工が必要となります。

ネックに空いている穴の方が大きい場合、埋木処理を行います。

ブリッジ加工専用ジグを製作しました。

サドル溝加工、ブリッジ高調整など、ブリッジ関連のリペアに

活躍します。

通常、サドルは2~3mmの幅があって、サドルの山を削り出す際、オフセットをつけることで(山の位置を移動させる)、「フレット音痴」は補正できます。

ところが、特に古いギターで、リペアを何度も受けてきたギターでは、サドル位置を移動しなければ補正できない状態になっていることがあります。

サドル位置の移動を含めたピッチ補正リペア方法を紹介致します。

ブリッジがトップ板から剥がれてしまう。

特にブリッジピンの使用されていないスタイルのギターでは、時々そういうことが起こります。

ブリッジは、その名前の通り、弦とボディの「架け橋」です。性格かつ、堅固にリペアする必要があります。

無神経に接着すると、「音痴なギター」になってしまいます!

ナットはサドル、ブリッジピンとともにギターの音色に最も大きく影響を与えるパーツです。新品のギターを購入したときにはサドルとナットはやや高めに調整されています。自分で弦高を調整してくださいね、ということなのかもしれません。

弦高もさることながら、ギターの音色に関してはナットの弦の溝の角度と接触面積が非常に大きく関わっています。一概にこの角度でこの面積で、ということは言えず新しいナットの溝を掘るときは音色を調整しながら徐々に掘る、という根気のいる作業になります。

また、ナットのもう一つのポイントはネックと指板の両方に密着させておく必要がある、ということです。

サドルはナット、ブリッジピンとともにギターの音色に最も大きく影響を与えるパーツです。特にサドルと弦にふれる面積と角度はギターの音色そのものを変えてしまいます。

また、もう一つサドルの重要なポイントがサドルの底面がブリッジに密着しておく必要がある、ということです。

ブリッジピンは誰にでも交換できるパーツです。牛骨製、プラスチック製、TUSQ、そして入手困難な象牙製などがありますが、いずれにしましても硬く、ギター音域の周波数を通過しやすい素材が適しています。私はTUSQの音が好きですので、ナット、サドルも含めて全てのギターにTUSQを使用しています。